福岡県は地震と台風の両方のリスクがある地域です。今後30年以内に震度6以上の大地震が発生する確率が0.3〜6%と推計されており、全国的に見ても地震リスクが高めとされています。さらに九州北部の福岡は台風の通り道になることも多く、強風や豪雨による被害への備えも重要です。

そこで、福岡で「災害に強い家」を建てるために知っておきたい耐震・制震・免震構造の違いや台風対策のポイント、そして停電・断水への備えについて解説します。

耐震・制震・免震の違い

地震対策の構造には大きく分けて「耐震」「制震(制振)」「免震」の3種類があります。それぞれの特徴は以下の通りです。

耐震構造: 壁や柱を強化して建物自体の剛性(こわさ)を高め、地震の力に耐える構造です。耐力壁などを配置し、建物の変形や倒壊を防ぎます。一般的な木造住宅はこの耐震構造が基本で、日本の建築基準法も最低限の耐震性を規定しています。

制震構造: 建物の骨組みにダンパーなど揺れを吸収する装置を組み込み、揺れ幅を減らす構造です。地震エネルギーを熱などに変換して逃がすことで、建物自体へのダメージを軽減します。大きな余震や繰り返しの地震にも強く、耐震構造を補完する技術として戸建てにも採用が増えています。

免震構造: 建物の基礎と建物の間に免震装置(ゴムやローラーなど)を設置し、地盤の揺れを直接建物に伝えない構造です。建物が地面と切り離されるため、地震の揺れそのものを大幅に低減できます。家具の転倒防止など室内被害も抑えられますが、装置設置にコストがかかりメンテナンスも必要です。

一般に戸建住宅では耐震等級3を確保した上で制震ダンパーを追加する手法が現実的で、コストと効果のバランスに優れます。実際、福岡の工務店でも耐震等級3(最高等級)を標準仕様としつつ、オプションで制震装置を組み込む事例があります。これにより「建物が倒れないように踏ん張る+揺れそのものも軽減する」二重の地震対策となり、揺れ幅を大きく低減できたケースも報告されています。免震構造は戸建てではまだ稀ですが、耐震+制震を組み合わせることで十分な耐震性能を実現できるでしょう。

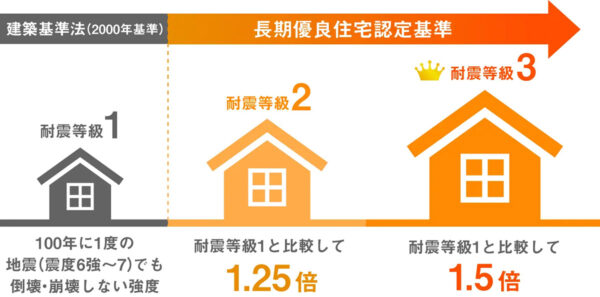

なお、住宅の耐震性能を比較する指標として耐震等級があります。等級1は建築基準法レベル、等級2はその1.25倍の強さ、等級3は等級1の1.5倍の強度で、警察署や消防署など防災拠点となる建物に採用される水準です。大地震でも倒壊しにくく余裕のある強さなので、新築するなら耐震等級3を取得するに越したことはありません。等級3相当の構造計算を行い、耐力壁の配置や接合部の補強をしっかり行うことが大切です。

台風に強い家の工夫

福岡を含む九州北部は台風上陸が多い地域です。強風や飛来物に耐える家にするため、以下のポイントを押さえましょう。

耐風等級をチェック: 建築物にも耐風等級という基準があります。等級1で「500年に一度の暴風(瞬間風速約50m/s)でも倒壊しない」、等級2はその1.2倍の暴風でも壊れない水準です。台風常襲地では耐震だけでなく耐風性能も重要なので、可能なら耐風等級2相当の設計にしておくと安心です。設計段階で軒の出を小さくしたり、屋根形状をシンプルにするのも耐風対策になります。

飛ばされにくい屋根材: 台風被害で一番多いのが屋根材の飛散です。重い瓦屋根は耐久性が高い反面、強風で剥がれると凶器になる恐れがあります。一方スレート屋根(コロニアル)は軽量ですが薄いため、飛来物で割れたり強風でめくれるリスクがあります。そこで福岡では、金属製のガルバリウム鋼板屋根を採用する住宅が増えています。ガルバリウム鋼板は軽くて錆びにくく、板金施工で継ぎ目を少なくできるため風で飛びにくい構造です。特に縦ハゼ葺きにするとさらに耐風性が高まります。軽量な金属屋根は地震時の建物負担も減らせるため一石二鳥です。

窓とシャッター: 台風時は窓ガラスの破損防止が課題です。最近の新築ではコストや見た目の理由で雨戸・シャッターを付けないケースも多いですが、飛散物から窓を守る工夫は考えておきましょう。選択肢の一つは防犯合わせガラス(ラミネートガラス)。割れても破片が飛び散りにくく貫通もしにくいため台風時の飛来物対策になります。窓サッシ自体も水密性能の高いものを選ぶと、強風雨で窓枠から雨水が侵入するリスクを下げられます。どうしてもシャッターを付けたい場合は、丈夫なものを選定しましょう。

施工精度を重視: 家の防水・耐風性能は施工の良し悪しにも左右されます。特に屋根の固定方法、外壁の防水シート施工、窓まわりのシーリング処理など雨風の侵入を防ぐ下地処理をきっちり行うことが重要です。高気密高断熱住宅では気密テープなどで隙間を塞ぐ工程がありますが、これが結果的に防水面でも役立ちます。施工会社には「防水・耐風施工の管理を徹底しているか」を確認し、不安があれば第三者検査なども利用しましょう。

豪雨・浸水への備え

近年、福岡でも線状降水帯による記録的豪雨が発生し、河川氾濫や内水氾濫のリスクが高まっています。床下浸水や床上浸水から家を守る工夫も考えておきましょう。敷地選びの段階ではハザードマップを確認し、可能なら浸水履歴のない高台を選ぶのが第一です。難しい場合も、基礎高を通常より高くする(床を地面から離す)ことで被害を軽減できます。

一般的な木造住宅では基礎に換気用の通気口があり、床下が外気とつながっています。しかしこの通気口こそが水の侵入経路になりがちです。最近では床下を外気と切り離す基礎断熱工法が普及しつつありますが、この工法では基礎コンクリートと土台の間に隙間がなく、床下にも断熱材と気密処理を施すため、水も入り込みにくくなります。徹底した気密・断熱施工により家にほとんど隙間がない設計は、浸水被害軽減にも有効です。

また、排水設備も重要です。大雨で下水道が逆流しトイレや浴室から溢れる被害もあります。逆流防止弁の設置や、敷地内排水経路の確保(側溝への適切な接続など)について施工時に確認しましょう。敷地周囲に余裕があれば雨水桝を増設したり、集水桝から排水先を分散させることで、一箇所に集中して水が溜まらない工夫もできます。

停電・断水への備え

大規模災害時にはライフラインの寸断も起こり得ます。福岡でも近年の豪雨や台風で長時間の停電が発生しました。そこで、停電や断水に対する備えについても考えておきましょう。

非常用電源の確保: 太陽光発電や家庭用蓄電池の導入は、平時の省エネだけでなく非常時にも力を発揮します。災害で停電しても設備が無事なら太陽光で自家発電が可能。さらに蓄電池を併用していれば昼間に発電した電気を貯めて夜間も使えるため、停電時でも途切れず電力を供給できます。

オール電化と非常用発電: オール電化住宅は停電時にIHや給湯器が使えなくなるリスクがあります。太陽光が無い場合はカセットコンロとボンベを備蓄する、ポータブル電源を用意するなど対策を。ガス併用住宅でも大地震時は供給停止の可能性があるため過信は禁物です。

水の備蓄: 目安は一人1日3リットル×3日分。4人家族なら36リットル、2Lペットボトル18本分です。生活用水は浴槽に張ってトイレなどに活用。非常用トイレ袋、給水バッグやポリタンクも用意しておくと安心です。

井戸・雨水利用: 井戸水の併用は有効ですが、水質管理や停電時の汲み上げ手段を要検討。簡易には雨水タンクを設置し、普段は散水、非常時はトイレ用水に回す方法もあります。

まとめ

このように「地震に倒れず」「台風でも壊れず」「災害後も生活維持できる」家づくりには総合的な視点が必要です。構造面では耐震等級3+制震装置で地震に備え、屋根材・窓の選定や防水施工で台風に備える。設備面では自立型エネルギーと備蓄で停電・断水に備える——これらを満たす家は決して夢ではありません。

実現のためには信頼できる施工会社とじっくり相談し、一つ一つ対策を積み上げていきましょう。災害大国日本で家を建てる以上、「備えあれば憂いなし」。万一の時も家族の安全と暮らしを守れる強い住まいを目指しましょう。